| |

|

|

| |

|

|

| |

|

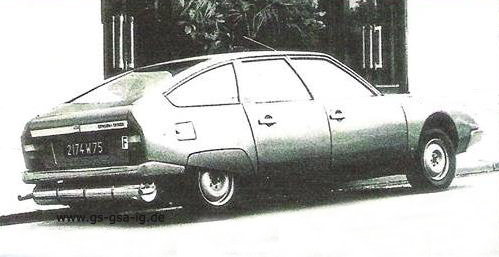

Drei Citroen GS

Birotor in unterschiedlicher Lackierung auf dem Treffen "40

Jahre Citroen GS/SM" in Thenay/Frankreich 2010 |

| |

| |

| |

Vom 13.–23.9.1973

wird der

GS Birotor

auf der IAA in Frankfurt der Öffentlichkeit vorgestellt. Citroën ist

überzeugt, mit dieser Motorisierung wieder einmal eine

Vorreiterrolle in der Automobilwelt übernehmen zu können.

Schon 1965 gründen NSU und Citroën in Genf die Firma COMOBIL, 1971

dann die Firma COMOTOR S.A. mit Sitz in Luxemburg. Es folgt die

Errichtung eines Motorenwerkes in Altfortweiler an der Saar um den

Kreiskolbenmotor in Serie zu fertigen, angedacht ist letztlich eine

Tagesproduktion von 1000 Motoren.

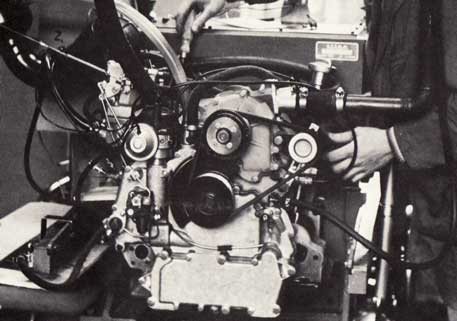

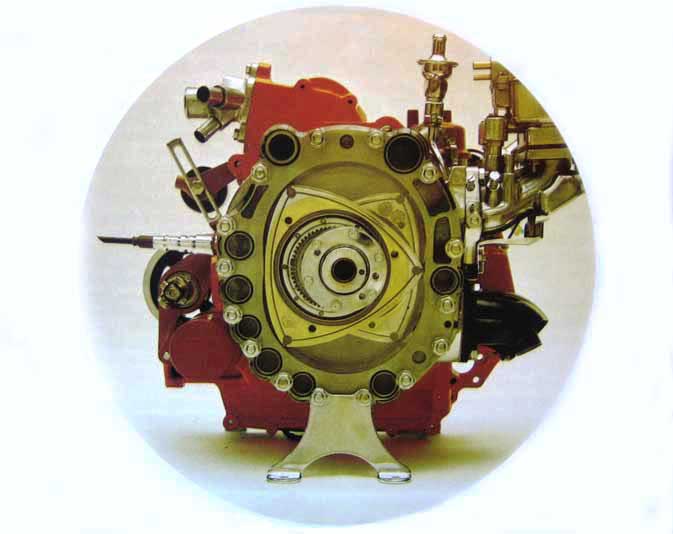

Es handelt sich bei dieser Fabrik vorerst um einen eigentlichen

Modellbetrieb. Alles, was zum Produktionsablauf gehört,

Stückherstellung, Montage, Spezialbehandlungen und thermische

Behandlungen, Labor- und Fließbandkontrollen, ist hier so gut

eingerichtet, so sinnvoll angeordnet, daß höchste Präzision in der

Serie gewährleistet ist. Schon die erste Werkhalle mit ihren 10.000

m² Fläche umfasst alle notwendigen Installationen, um mit einer

Belegschaft von 200 Personen, Verwaltung inbegriffen, täglich 60

Motoren herzustellen. Alle wesentlichen 17 Motorteile werden hier

selbst hergestellt und überprüft. In den COMOTOR-Werken hat jeder

Monteur die Verantwortung für ein in sich geschlossenes Organ zu

übernehmen. Nach seiner Montage kommt jeder Motor für 35 Minuten auf

den schallschluckenden Prüfstand. Dort wird er im Bereich von 1200

bis 5500 U/min. auf seine Leistung, sein Drehmoment, seinen

Brennstoffverbrauch und auf die Zusammensetzung seiner Abgase hin

genauestens geprüft. |

|

|

|

|

Motorzusammenbau

|

Motorprüfstand

|

|

|

|

|

| |

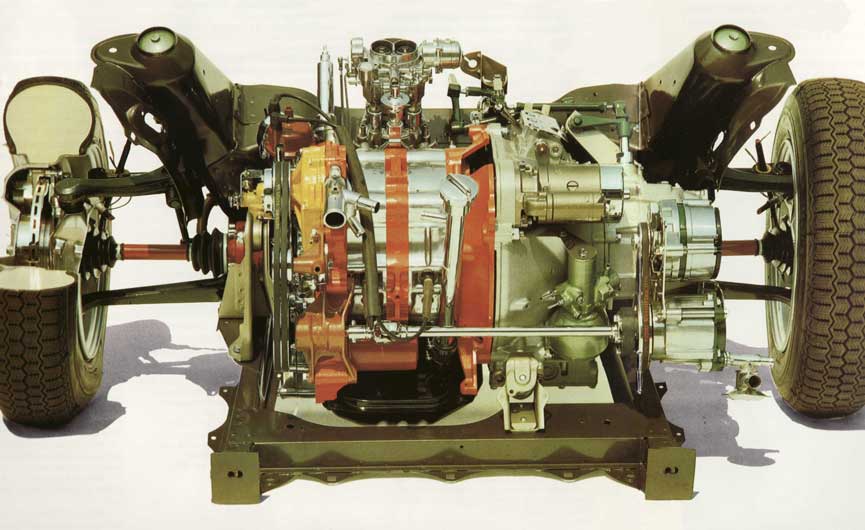

Der Einbau des

Kreiskolbenmotors ist vorgesehen im GS Birotor, in dem die

Antriebseinheit quer angeordnet ist und somit die Bremsen an die

Räder verlegt werden, um die Vorderachse vom späteren CX schon

einmal zu erproben, welcher auch mit dem Kreiskolbenmotor

ausgestattet werden soll...

Es gibt einen CX Wankelmotor-Prototypen, der sich "CX Trirotor" nannte.

In Neckarsulm unter NSU wurde aus der

Dreischeiben-Motorversion 624 die

Dreischeiben-Motorversion 619 gebaut. Der 624

diente allerdings auch als Vorlage für die Motorversion

EA 871, die dann für den Citroen CX vorgesehen war. |

|

|

|

|

|

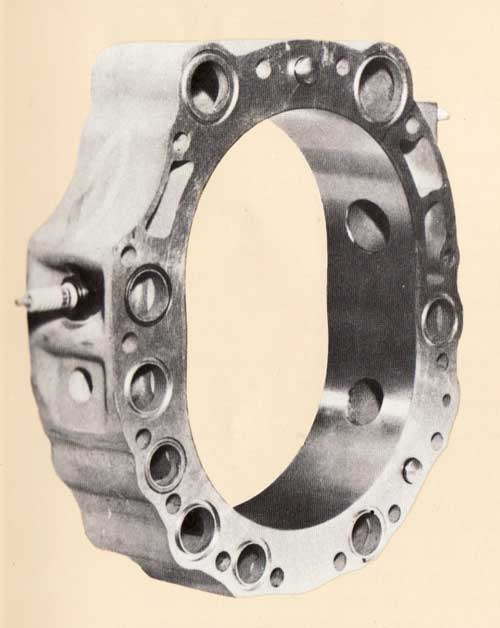

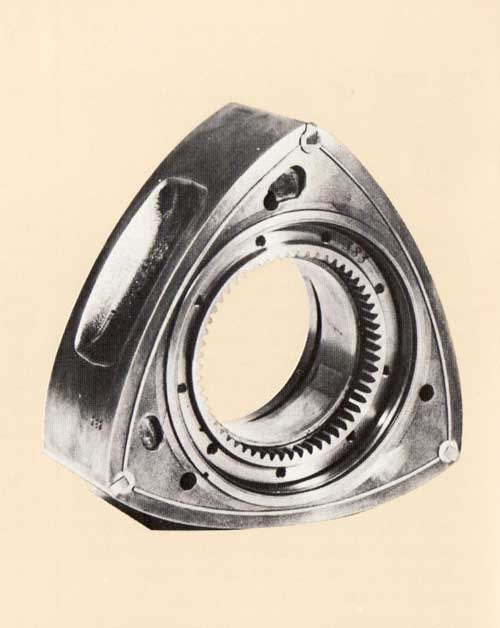

Ein Vorteil des Zweischeiben-Kreiskolbenmotors ist sein einfacher

Aufbau.

Er umfasst nur 8 Hauptelemente:

- Die beiden Trochoïden

- die beiden Seitenteile vorn und hinten

- das Zwischenteil zur Trennung der beiden Trochoïden

- die beiden Kolben

- die Motorwelle mit zwei Exzentern, die natürlich weniger kompliziert ist

als die herkömmliche Kurbelwelle.

|

|

|

|

|

Trochoïde |

Kolben |

Motorwelle |

|

|

|

|

| |

Ein weiterer Vorteil: die Laufruhe.

Da dieser Motor keine hin- und herbewegenden Massen kennt, ist er

perfekt ausgewuchtet und weist daher überhaupt keine Vibration auf,

wodurch sein Geräuschpegel bis in die höchsten Drehzahlbereiche

extrem niedrig ist. Das Viertaktsystem funktioniert hier ohne

Ventile, Federn, Kipphebel, Stangen, Nockenwellen etc.

Leider fiel die Auslieferung des GS Birotor in die Zeit einer großen

Energiekrise, wobei der Wagen mit seinem doch erheblichen Durst

beim Kunden nicht all zu gut ankam. Der Verkauf wurde gestoppt, schon an Kunden ausgelieferte

Fahrzeuge wurden von Citroën soweit erreichbar zurückgekauft,

eventuell um der möglichen Ersatzteileverpflichtung zu entgehen.

Auch ein Verkauf des GS Birotor ab September 1974 in Deutschland zum

Preis von ca. 14.500 DM war

vorgesehen.

Durch die veränderte Marktsituation kam es aber dazu nicht mehr.

Der GS Birotor war am Markt nicht durchzusetzen, die

Produktion wurde eingestellt. Citroen schrieb alle 847

Käufer an, um die Fahrzeuge wieder zurückzukaufen. 147

Besitzer haben ihren GS Birotor behalten. Die

zurückgekauften, sowie die schon gebauten und auf Halde stehenden Fahrzeuge,

wurden verschrottet.

|

|

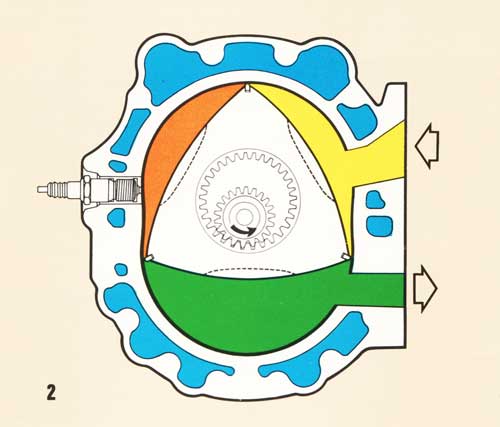

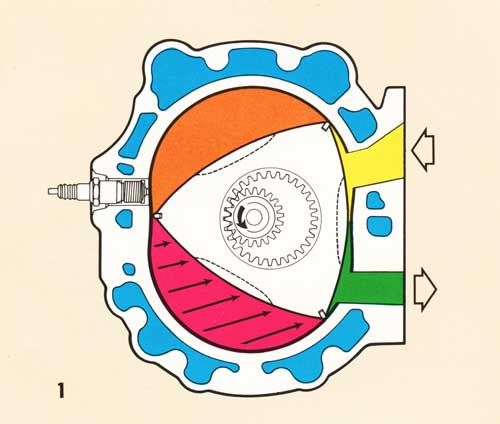

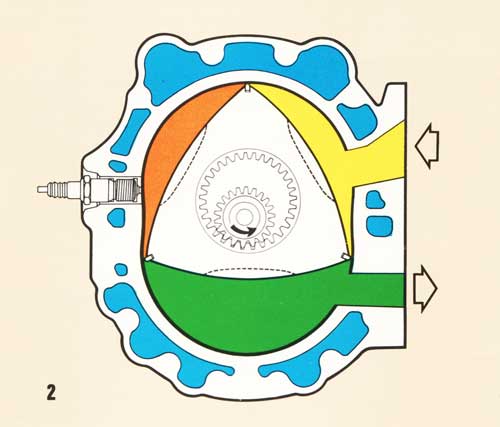

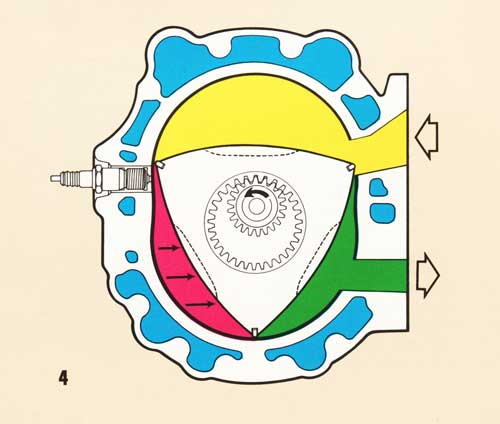

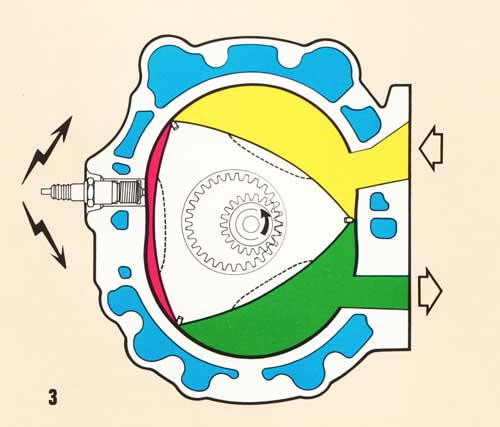

Der Comotor-Motor

arbeitet nach dem Viertaktprinzip.

Die unten stehenden Bilder 1 bis 4 zeigen die verschiedenen

Funktionsphasen.

Das Kraftstoff-Luftgemisch (gelb) dringt durch den Ansaugkanal ein,

das ist der erste Takt.

Der Kolben verschließt die Einlassöffnung und verdichtet das Gemisch

(orange), das ist der zweite Takt.

Die von den Zündkerzen erzeugten Funken zünden das

Kraftstoff-Luft-Gemisch im Augenblick des maximalen

Verdichtungsdrucks (rot). Die Expansion (rot) versetzt den Kolben in

Drehung und liefert dank der auf die Kolbenfläche ausgeübten

Druckkräfte die notwendige Antriebsenergie, das ist der dritte oder

auch Motortakt.

Der Kolben gibt die Auslassöffnung frei, so daß die verbrannten Gase

ausströmen können (grün), das ist der vierte Takt.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

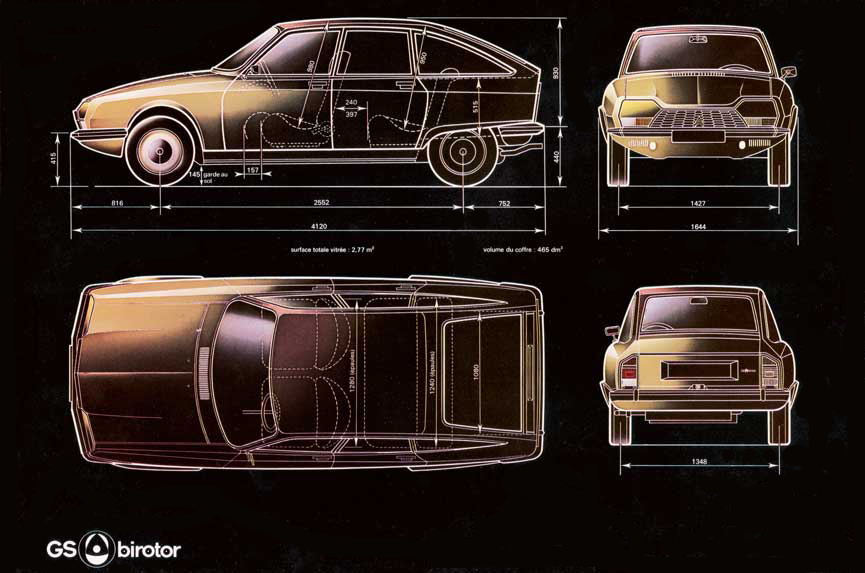

Technische Daten

des GS Birotor

|

Der Motor

COMOTOR Typ 624 |

Zweischeiben-Drehkolbenmotor

Exzentrizität: 14 mm

Läuferbreite: 67mm. Radialeinlaß.

107 DIN PS bei 6500 U/min (78,8 kw). Maximales Drehmoment:

14m/kg bei 3000 U/min.

Kompression 9:1.

Kraftstoff: Normalbenzin.

Hubraum: 1990 ccm. Elektronische Zündung.

Vergasung: Solex-Doppelvergaser, jedes der zwei Elemente

versorgt eine Trochoïde mit

Gasgemisch. Elektrische Pumpe. Brennstofftank: 56 Liter. Das

Benzin-Ölgemisch wird automatisch durch die Stellung des

Gaspedals geregelt.

SAE - Leistung und Drehmoment sind aufgrund der Entgiftung

durch die Luftpumpe nicht bestimmbar.

Gewicht und Abmessung des kompletten Motors: 105 kg (ohne

Wasser).

Länge: 45 cm

Breite: 58 cm

Höhe: 54 cm

|

|

Konstruktion |

Trochoïden

aus Leichtmetallegierung mit Innenbelag aus Nickel-Silizium.

Seitenteile vorn und hinten und Zwischenteil aus

ionitriertem Grauguss. Kolben aus GTS. Motorwelle aus Stahl

mit zwei um 180 Grad versetzten Exentern. Dichtstreifen aus

Grauguss. Dichtleisten aus gesintertem Material.

|

| Schmierung |

Motoröl TOTAL Altigrade GT

20 W 40 oder GTS 20 W 50, Füllmenge: ca. 4,5 l

Ölmenge zwischen Minimum und Maximum 2,5 l, Filterpatrone

aus Papier.

Kein Ölwechsel, Niveauauffüllung. Motoröldruck: 5 bar max.

Von 0,2 bis 0,5 bar geeichter Öldruckschalter.

Die Dosierung des Öls ins Benzin übernimmt eine Dosierpumpe,

deren Förderleistung von der Motordrehzahl und der Stellung

der Vergaserklappen abhängt.

|

|

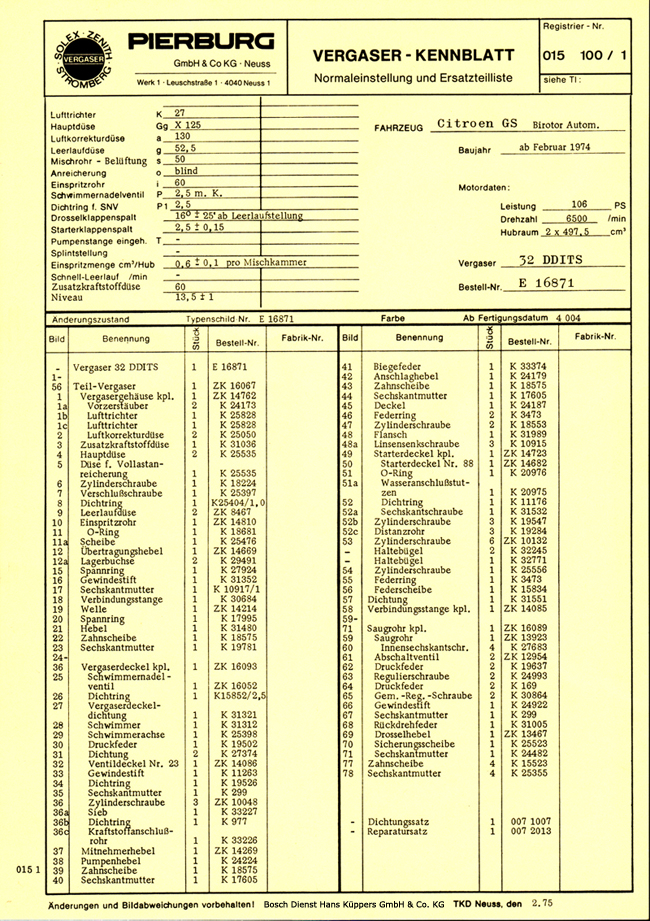

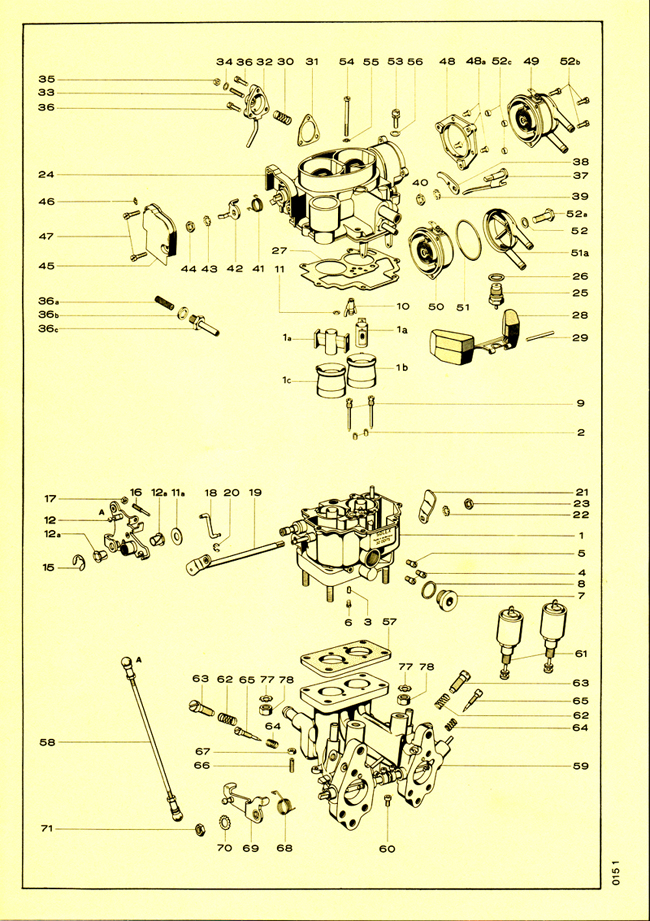

Kraftstoffversorgung |

Trockenluftfilter mit

Dämpfer. Solex 32 DDITS Doppelvergaser, jeder Vergaser

versorgt eine Trochoïde.

Elektrische Benzinpumpe Bendix mit Verzögerungsrelais. Die

Betriebsdauer ist auf 5" beschränkt, wenn die Motordrehzahl

weniger als 500 U/min beträgt. Startautomatik mit

Bimetall-Feder.

|

| Die Kühlung |

Zwei Ventilatoren,

angetrieben durch zwei thermostatisch gesteuerte

Elektromotoren. Drucksystem: 1 bar. Kühlradiator: 21m².

Motorölaustauscher. Wasserkreislauf mit <<by-pass>> an der

Ansaugvorrichtung. Füllmenge Wasserkreislauf: 9 Liter.

|

|

Kraftübertragung |

Halbautomat mit

Drehmomentumwandler. 3 synchronisierte Vorwärtsgänge plus

ein Rückwärtsgang.

Park-Stellung des Schalthebels mit Getriebesperre.

|

| Lenkung |

Zahnstangenlenkung mit

regulierbarer Lenkstange und regulierbarem Spurstangenhebel.

|

Hydropneumatische

Aufhängung |

Über jedem einzeln

aufgehängten Rad wirkt eine Dämpferkugel, in welcher eine

Flüssigkeit die Stöße auffängt, die dann von einer Luftmasse

absorbiert werden.

|

| Bremsen |

Zweikreisbremssystem mit

automatischem Druckausgleich. Scheibenbremsen in allen vier

Rädern, vorn belüftet. Bremsfläche der Vierradbremse: volle

276 cm². Kontrolleuchte am Armaturenbrett für

Bremsbelagabnutzung vorn und hinten.

|

| Elektrik |

12-Volt-Batterie, 70 Ah.

Lichtmaschine 760 W. Anlasser: 1500 W mit positivem Antrieb.

Drehzahlmesser mit Warntonsignal (bei 6800 U/min = 350

U/min). Zündkerzen: (1 pro Trochoïde).

BERU Typ G3-18 oder Bosch MAG 340 T2SP.

Verschmutzungsschutz: Sekundärlufteinspritzung durch

Luftpumpe und gesteuerte Anpassung der Vorzündung je nach

Stellung des Schalthebels, der Motoröltemperatur, der

Drehzahl und des Ansaugunterdrucks.

|

| Karosserie |

Selbsttragende Karosse,

4türige, 5plätzige, Limousine. Vollausnutzbarer Kofferraum

ohne tote Winkel (465dm²). Reserverad unter der Motorhaube.

|

| Reifen |

165 HR 14 XAS,

schlauchlos.

|

|

Fahrleistungen |

Spitze: 175 km/h. Km mit

stehendem Start: 34,1 sek.

Von 0 auf 100 km/h in 14 sek.

|

|

| |

|

|

| |

|

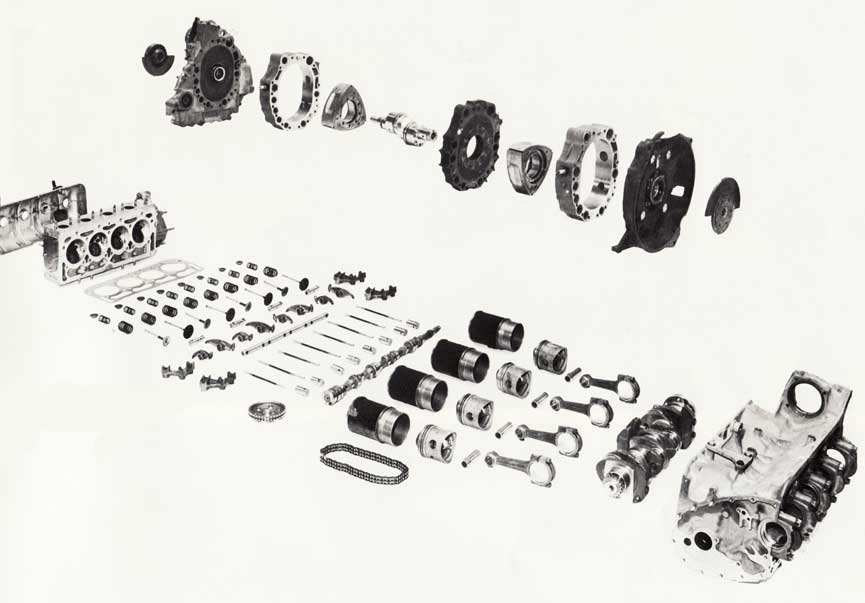

Vergleich

zwischen dem Kreiskolbenmotor von COMOTOR oben

und dem herkömmlichen Vierzylindermotor von gleichem Hub und

gleicher Leistung unten |

| |

|

|

| |

|

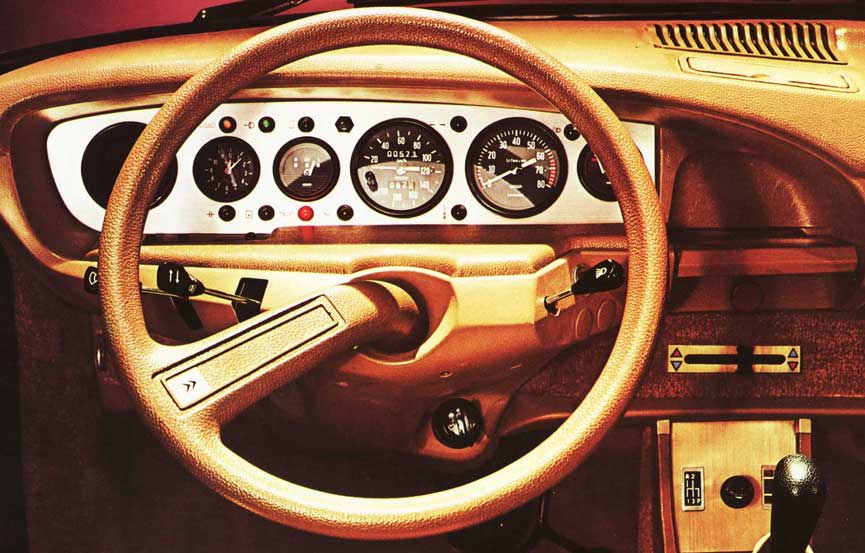

Das

Armaturenbrett des GS Birotor |

| |

|

|

| |

|

|

| |

| |

|

Vergaserkennblatt

für Solex-Vergaser 32 DDITS

Betreuung der Vergaser und Ersatzteile über

Firma Hans Küppers in Linnich |

| |

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

Der abenteuerliche Werdegang einer Erfindung.

Der Wankelmotor / Drehkolbenmotor |

|

1588 |

Der italienische

Ingenieur Ramelli beschreibt das Prinzip einer

Flügelpumpe zum Wasserpumpen. |

|

1636 |

Der deutsche

Maschinenbauer Pappenheim erfindet die Zahnradpumpe,

welche die gegenläufigen Schieber von Ramellis Prinzip

überflüssig machen. |

|

1650 |

Otto von Guericke

erfand eine Luftpumpe zur Schaffung eines Vakuums und

benutzte dazu Lederdichtungen. |

|

1782 |

James Watt, der

Erfinder der Dampfmaschine, entwickelt auch ein System

mit Schwingkolben, bei dem ein Flügel eine fast

vollständige Kreisdrehung ausführt. |

|

1799 |

Murdock, ein

Mitarbeiter Watts, entwickelt nach dem Prinzip

der Pappenheimischen Zahnradpumpe eine

Drehkolben-Dampfmaschine, die wegen mangelhafter

Dichtung zu wenig Leistung aufbringt. |

|

1846 |

Elijah Galloway

baut den ersten Drehkolbenmotor mit innerer Epizykloide. |

|

1859 |

Der Engländer

Jonas verbessert Pappenheims Zahnradpumpe, indem er

einen Doppelmotor mit zwei Zähnen im Eingriff einführt. |

|

1900 |

Alotham und

Franchot bauen einen Flügelkompressor mit einem

Drehschieber, der im inneren einer Zykloide rotiert.

Erstmals wird eine Kompression von 2:1 erreicht. |

|

1901 |

Der Amerikaner

Cooley meldet eine Dampfmaschine mit Drehkolben, innerer

Epizykloide und umkleidender äußerer Linie zum Patent

an. |

|

1908 |

Der Engländer

Umpleby wandelt Cooleys Dampfmaschine in eine

Verbrennungsmaschine um. |

|

1923 |

Die Schweden

Wallinder Skoog melden eine thermische

Drehkolbenmaschine zum Patent an. |

|

1938 |

Der Franzose

Sensaud de Lavaud meldet ein Patent an für eine

Drehkolben-Maschine mit innerer Verzahnung, einem

Gehäuse mit innerer Hypozykloide und einem

Übersetzungsverhältnis von 5:6. Mit Unterstützung von

Citroen, Renault und dem Luftfahrtsministerium wird der

Motor in den Batignolle-Werken gebaut und erprobt. |

|

1943 |

Der Schweizer

Bernard Maillard stellt einen Luftkompressor für eine

Maschine mit Kreiskolben her. Übersetzungsverhältnis 2:3

und Kammern in innerer hypozykloider Form. Die

Verwendung als Motor scheitert an der ungenügenden

Dichtung. |

|

1951 |

Felix Wankel, der

schon seit 25 Jahren an Dichtungsproblemen arbeitet,

schließt einen Vertrag mit NSU ab zwecks gemeinsamer

Entwicklung eines Drehkolbenmotors. |

|

1954 |

NSU feiert den

ersten Wankel-Motor. |

|

1956 |

Ein

NSU-MOTORRAD-PROTOTYP gewinnt Rennen um Rennen und

stellt neue Rekorde auf. Sein Zweitaktmotor wird von

einem Drehkolbenkompressor gespeist. |

|

1963 |

Der Frankfurter

Autosalon präsentiert einen NSU-Spider mit Wankel-Motor

und Mazda stellt einen Versuchswagen mit einem

Zweischeibenmotor auf der Motorshow in Tokyo aus. |

|

1964 |

Gründung der

Gesellschaft COMOBIL in Genf durch die Firma CITROËN und

NSU zum Zweck der Entwicklung eines Wagens mit

Drehkolbenmotor. |

|

1965 |

stellt NSU den

Zweischeiben-Motor-Typ 506/509 auf der IAA aus. |

|

1967 |

wird der NSU RO 80

auf der IAA in Frankfurt der Öffentlichkeit präsentiert. |

|

1969 |

Die 5 jährige

Zusammenarbeit Citroën NSU erreicht das Stadium der

Serienproduktion. |

|

1970 |

Citroën bietet

einer Anzahl von Liebhabern den Prototyp M35 mit

Drehkolbenmotor zur werkkontrollierten Erprobung an. 300

Stück M35 legen je 100.000 km zurück und bestätigen den

Erfolg des Unternehmens. |

|

1973 |

Citroën bringt den

GS Birotor auf den Markt. |

|

1977 |

Die Produktion des

Ro 80 wird mit Ende des Modelljahres 1977 nach 37.450

gebauten Fahrzeugen innerhalb 10 Jahren eingestellt,

Mazda baut im gleichen Jahr ca. 50.000 Autos mit

Wankelmotor. Der RFB-Prototyp Fantrainer 300 wird am 14.

Dezember der Öffentlichkeit vorgestellt. Als Antrieb

dienen zwei Audi-NSU-EA871A-Wankelmotoren, deren

Schmiersystem kunstflugtauglich ist. |

|

1978 |

Mazda führt den

RX-7 SA in die Serie ein. |

|

1990 |

Mazda baut 1990

mit dem Eunos Cosmo das erste Serienauto

mit Dreischeiben-Wankelmotor. |

|

1991 |

Mit

dem Mazda 787B mit der Startnummer 55 gewinnt Mazda das

24-Stunden-Rennen von Le Mans. Der 787B wird dabei von

einem Vierscheiben-Wankelmotor angetrieben. |

|

1992 |

Mazda bringt den RX-7 FD heraus. |

|

2003 |

Von

April 2003 bis März 2006 werden 148.317 RX-8 in Serie

gebaut, und am 12. Februar. |

|

2006 |

wird die Wankel Super Tec gegründet. |

|

2007 |

Auf

der Tokyo Motor Show zeigt Mazda den Premacy/Mazda 5

Hydrogen RE Hybrid, der ab. |

|

2008 |

in

Japan verleast werden soll. Außerdem wird der

verbesserte Renesis-16X-Wankelmotor der Öffentlichkeit

vorgestellt. |

|

Günter Busse

GS/A IG |

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

| |

| |